доктор исторических наук, археограф, профессор МГУ Ирина Васильевна Поздеева

Перейти

Участники:

Г.Н. Чагин (справа) и И.Е. Гольбергом (слева) на лодке на реке Колве во время экспедиции МГУ и Чердынского краеведческого музея за редкими книгами. 1973 г.

ГАПК. Ф. р-2485. Оп.2. Д.25

География: населенные пункты, расположенные по реке Колва.

Информаторы:

Как указывал исследователь Ю.К. Бегунов, на верхней Колве оседлое русское население, по-видимому, появилось не ранее конца XVIII века. В ведомости 1809 г. еще не названы верхнеколвинские деревни, вошедшие впоследствии в Тулпанскую волость. От 1847 г. имеются определенные сведения о существовании деревень Нюзим и Петрецово. Заселение верховьев Колвы осуществлялось за счет выходцев из различных селений Чердынского уезда – Ныроба, Покчи, Искора и др., причем поселенцы были поголовно приверженцами старообрядчества.

Треугольник Светлый Родник – Дий – Талова всегда привлекал старообрядцев и сектантов самых различных толков своей глушью и труднодоступностью: добраться до здешних скитов и «пустынь» было очень нелегко из-за бездорожья, а старый торговый путь с юга на Печору проходил гораздо западнее, чем Якшу.

Село Тулпан

Село Тулпан было основано старообрядцами. В 1898 г. построен храм.

Наличник со сквозными лучевыми розетками на очелье в селе Тулпан. 1973 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.2. Д.220. Л.2.

В 1909 г. в селе насчитывался 21 двор и 128 жителей.

Савелий Ульянович Русинов со своей женой в селе Тулпан Чердынского района Пермской области. 1973 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.2. Д.218.

Деревня Орловка

Выселок на реке Меговой, притоке Тулпана. В 1909 г. в деревне было 8 дворов и 34 жителя.

Деревня Медведица

(она же Пашкова на реках Медведице и Колве)Была основана в период с 1809 по 1897 гг. Население придерживалось старообрядчества. В 1909 г. в деревне насчитывалось 17 дворов и 144 жителя.

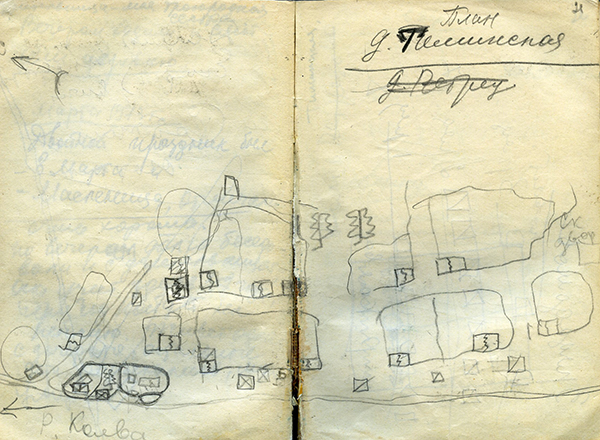

Деревня Тиминская

Лицом деревня обращена к реке, стоит в 3 ряда. Дома выстроены только по нижней стороне улицы. Жители деревни были старообрядцами («поморцами донского толка»). В 1909 г. в деревне насчитывалось 21 двор и 110 жителей, в 1973 г. – около 20 дворов скорой постройки.

План деревни Тиминская. Рисунок Г.Н. Чагина. 1973 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.1. Д.36. Л.20об., 21.

План деревни Тиминская. Рисунок Г.Н. Чагина. 1973 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.1. Д.36. Л.21об.

Деревня Нюзим

Деревня была застроена очень компактно, плотно, на крутом берегу реки Колвы. Дома стояли в 4 ряда и почти все они были старыми. Тип построек очень характерен для всей Верхней Колвы (деревни Тиминская, Дий): дом двойня с хозяйственным двором сзади, куда выезд сделан со стороны огорода, то есть с горы. Вход в жилой дом в большинстве случаев с улицы, крыльцо на стороне фасада дома. В некоторых, причем редких случаях, вход располагался сбоку. В таком случае посреди двух изб коридор отсутствовал, он был сделан вдоль дома между жилым домом и хозяйственным двором. Амбары и бани уже стояли не вдоль реки, а на усадьбах.

В деревне имелся молитвенный дом, а ее жители придерживались старообрядчества. В 15 верстах от деревни на реке Нюзим находился скит из двух дворов и молельного дома, жителями были преимущественно пожилые старообрядцы. В начале XX века в Нюзиме проживал И.А. Собянин, руководитель кержаков, из-за чего деревня считалась главным местом «кержацких» богомолений. В 1909 г. в деревне насчитывалось 42 двора и 222 жителя. В 1837 г. существовали два поселения: деревни Усть-Нюзим и Нюзим, к 1884 г. поселений стало три – Верхний, Средний и Нижний Нюзим.

Деревня Черепаново

Старое название деревни – Евстро́пино. По сведениям местного жителя Луки Карповича Мисюрева, «первым и единственным жителем был Евситропа и деревня называлась Евситропиной», в какой момент и почему деревня стала называться Черепаново Лука Карпович не знает.

Давид Венедиктович Мисюрев, тоже житель Черепаново, поделился с Георгием Николаевичем информацией о первых жителях деревни: «слыхал, что первые жители были из чердынской деревни Мисюревой. Поэтому здесь была одна фамилия – Мисюрев».

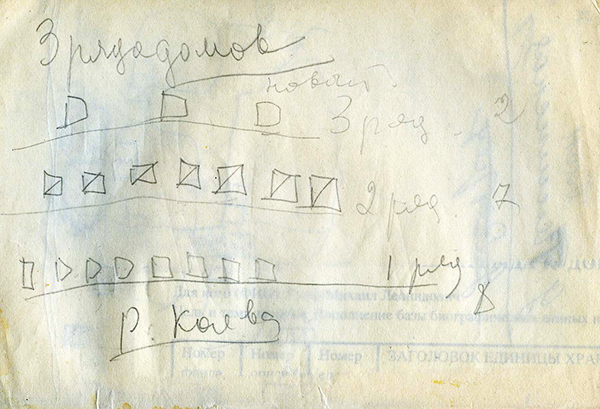

Инокиня Текуса Ефремовна в деревне Черепаново. 1973 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.2. Д.230.

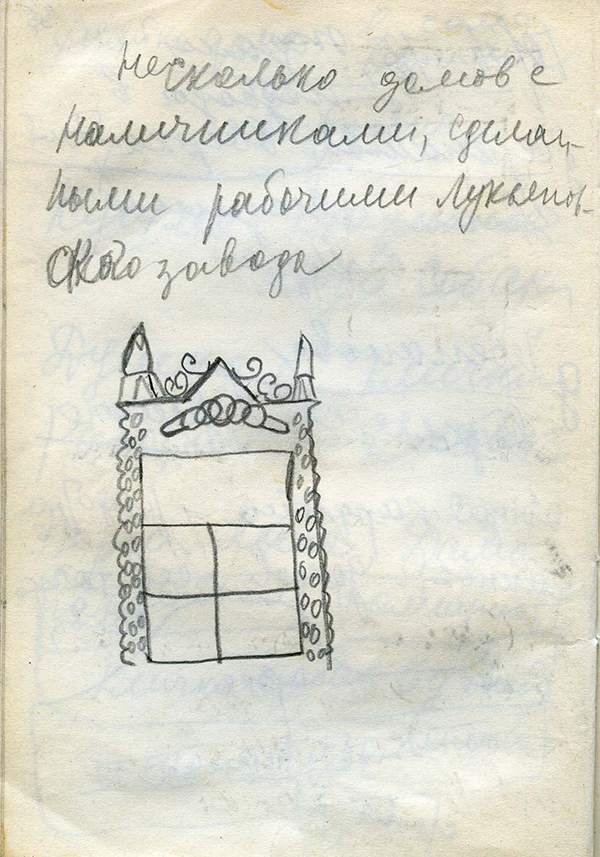

В 1973 г. выделялось две улицы и наблюдалась разбросанность домов. Несколько домов было украшено наличниками, сделанными рабочими Лукьяновского завода.

Наличники на домах в деревне Черепаново. Рисунок Г.Н. Чагина. 1973 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.1. Д.36. Л.35об.

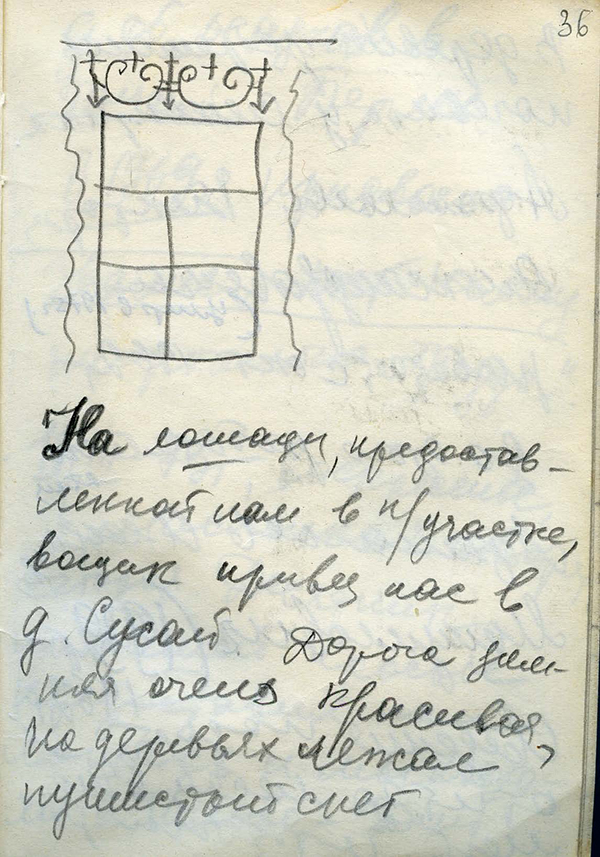

Наличники на домах в деревне Черепаново. Рисунок Г.Н. Чагина. 1973 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.1. Д.36. Л.36.

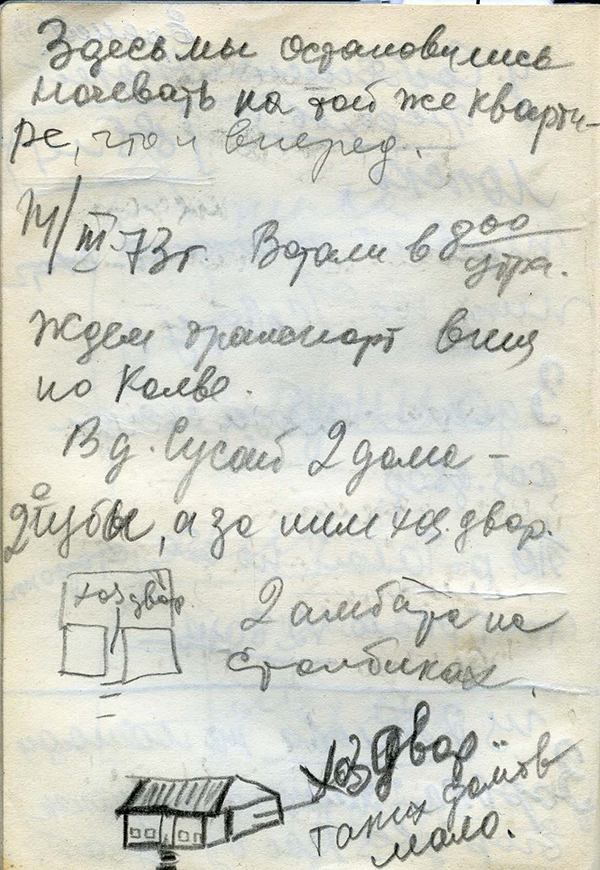

Деревня Сусай

Деревня Сусай была основана в период с 1914 по 1973 гг. В 1973 г. в деревне насчитывалось 2 дома и 2 амбара на столбиках.

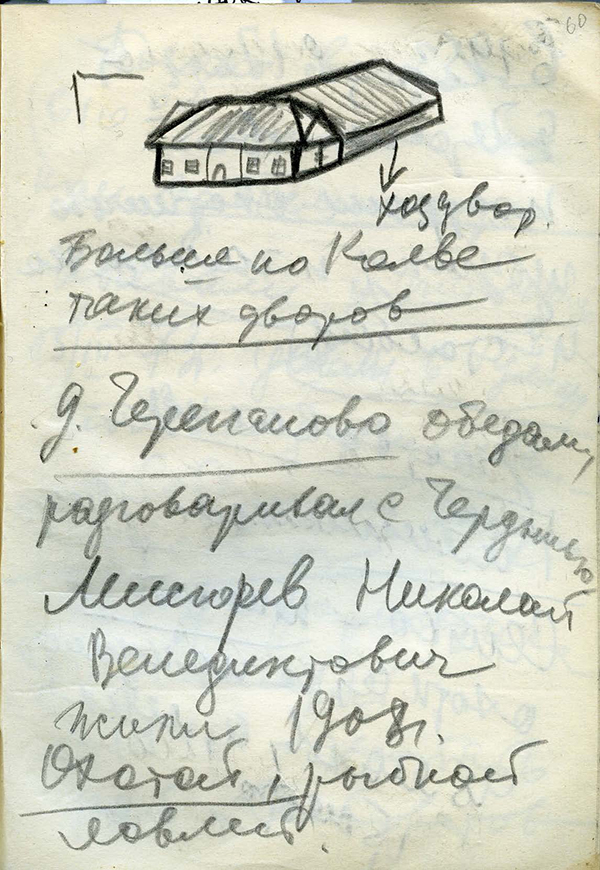

Тип дома, редко встречающегося на Колве. Рисунок Г.Н. Чагина. 1973 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.1. Д.36. Л.59об.

Тип дома, редко встречающегося на Колве. Рисунок Г.Н. Чагина. 1973 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.1. Д.36. Л.60.

Деревня Талово

Деревня была основана раскольником Иовом Собяниным. В Талово проживал крестьянин Анисим Собянин, славившийся заговорами и порчей ружей. В 1909 г. в деревне насчитывалось 8 дворов и 61 житель, в 1973 году – 3 дома с хозяйственным двором позади, а по реке Талой по обе стороны располагалось порядка 12 бань.

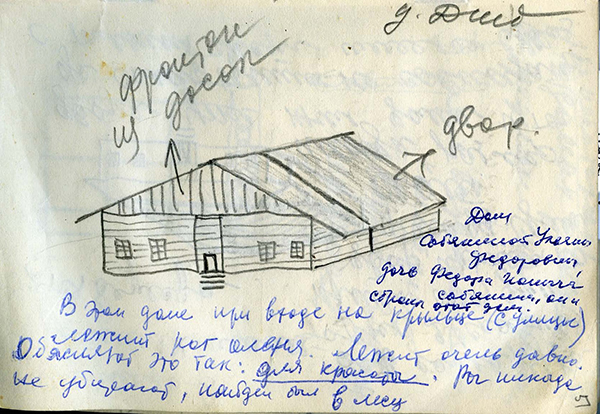

Деревня Дий

Деревня была основана в 1870-х гг. как раскольничий скит. Расположена была на южной стороне правого берега Колвы, вдоль берега стояли бани и амбары на столбиках. Жители придерживались старообрядчества.

Вид на деревню Дий. По тропинке идут участники археографической экспедиции МГУ, слева Поздеева Ирина Васильевна. 1973 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.2. Д.223.

По информации местного жителя Гаврило (Семёна) Максимовича Собянина «первым жителем был старик по имени Дий, он тут и умер». Отец Гаврило Максимовича, Максим Григорьевич, уроженец деревни Нюзим, приехал в Дий одним из первых. Еще одним жителем деревни был Федор, тоже из Нюзима. Жены обоих поселенцев были из Корепино. Позже из Нюзима в Дий приехали племянники Максима Григорьевича – Данила Ионович и Федор Ионович, еще несколько позже собственные дома построили сыновья Федора – Наум и Иван. В конечном счете, получилось 6 дворов. После этого в Дий переселилось еще 4 хозяйства из деревни Сурьи, что находилась вверх по Колве.

В 1914 г. в деревне насчитывалось 6 дворов и 28 жителей, в 1973 г. – 8 дворов, а по берегу Колвы и внутри деревни стояло порядка 7 амбаров на деревянных столбиках.

Дом Собяниной Ульяны Федоровны в деревне Дий. Рисунок Г.Н. Чагина. 1973 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.1. Д.36. Л.51.

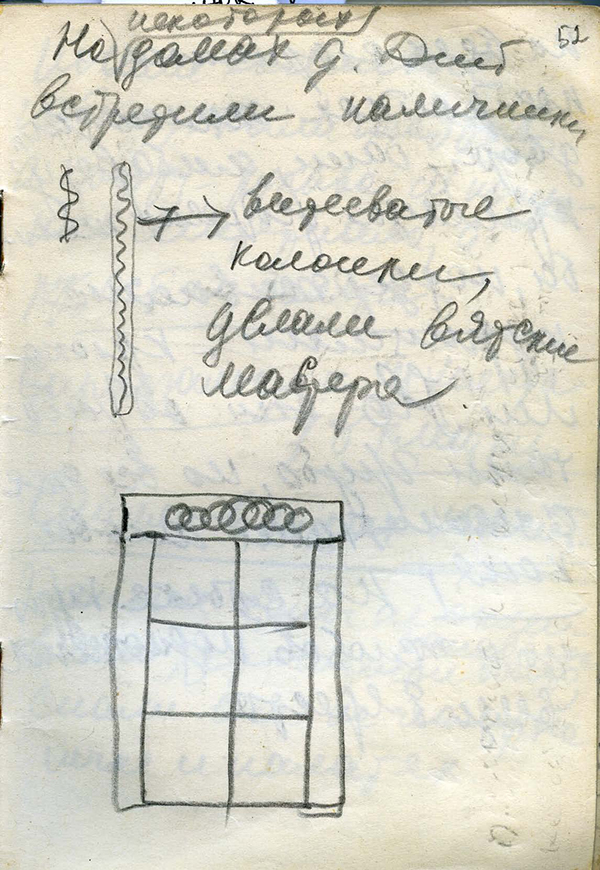

Наличники на домах в деревне Дий. Рисунок Г.Н. Чагина. 1973 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.1. Д.36. Л.52.

Наличники с накладной резьбой на избе в деревне Дий. 1973 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.2. Д.228. Л.1.

Деревня Петрецова

(она же Безречева, Монастырская)На карте 1734–1736 гг. деревня Безречева была единственным селением по реке Колве. Название «Монастырская» получила от некогда существовавшего монастыря, сведений о котором не сохранилось. В 1900 г. в деревне насчитывалось 19 дворов и 107 жителей.

Интересные слова!

Ку́шма – старинное название собак.

Заспа – ячменная крупа толченая в ступе.

Житник – часть мельницы-мутовки; деревянный короб, в который засыпается зерно.

Кобылка – часть мельницы-мутовки; деревянная палочка, крепившаяся к верхнему вращающемуся жернову, которая при вращении жернова встряхивала житник и заставляла сыпаться зерно в желоб.

Мушник – деревянный ларь, в который сыпется перетертая жерновами мука.

О́чеп – жердь для зыбки.

Совик – теплая одежда из оленьих шкур, надевали в дорогу.

Ша́хта – мох с деревьев, который клали вместе пыжей в охотничье ружье.

При подготовке текста были использованы:

- Отчет Оборина В.А. об экспедиции по реке Колве в 1957 г. Рукописный экземпляр // ГАПК. Ф.р-2485. Оп.1. Д.154.

- Записная книжка Чагина Г.Н. с записями об экспедиции по реке Колве, под руководством Поздеевой И.В. Рукописный экземпляр // ГАПК. Ф.р-2485. Оп.1. Д.404.

- Дневник Чагина Г.Н. с записями об экспедициях по Пермской области. Экслибрис «Личная библиотека Чагина Г.Н.» на форзаце. Рукописный экземпляр // ГАПК. Ф.р-2485. Оп.1. Д.36.

- Бегунов Ю.К. «Отчет об археографической экспедиции в верховья Печоры и Колвы в 1959 г.». Статья. Копии, цифровая печать, с рукописными пометками» // ГАПК. Ф.р-2485. Оп.1. Д.136. Л.548.

Другие экспедиции