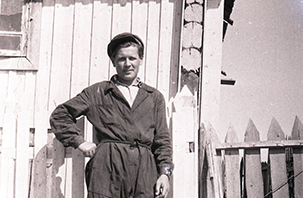

Cтудент 4-го курса кафедры истории СССР досоветского периода Пермского государственного университета Г.Н. Чагин

Перейти

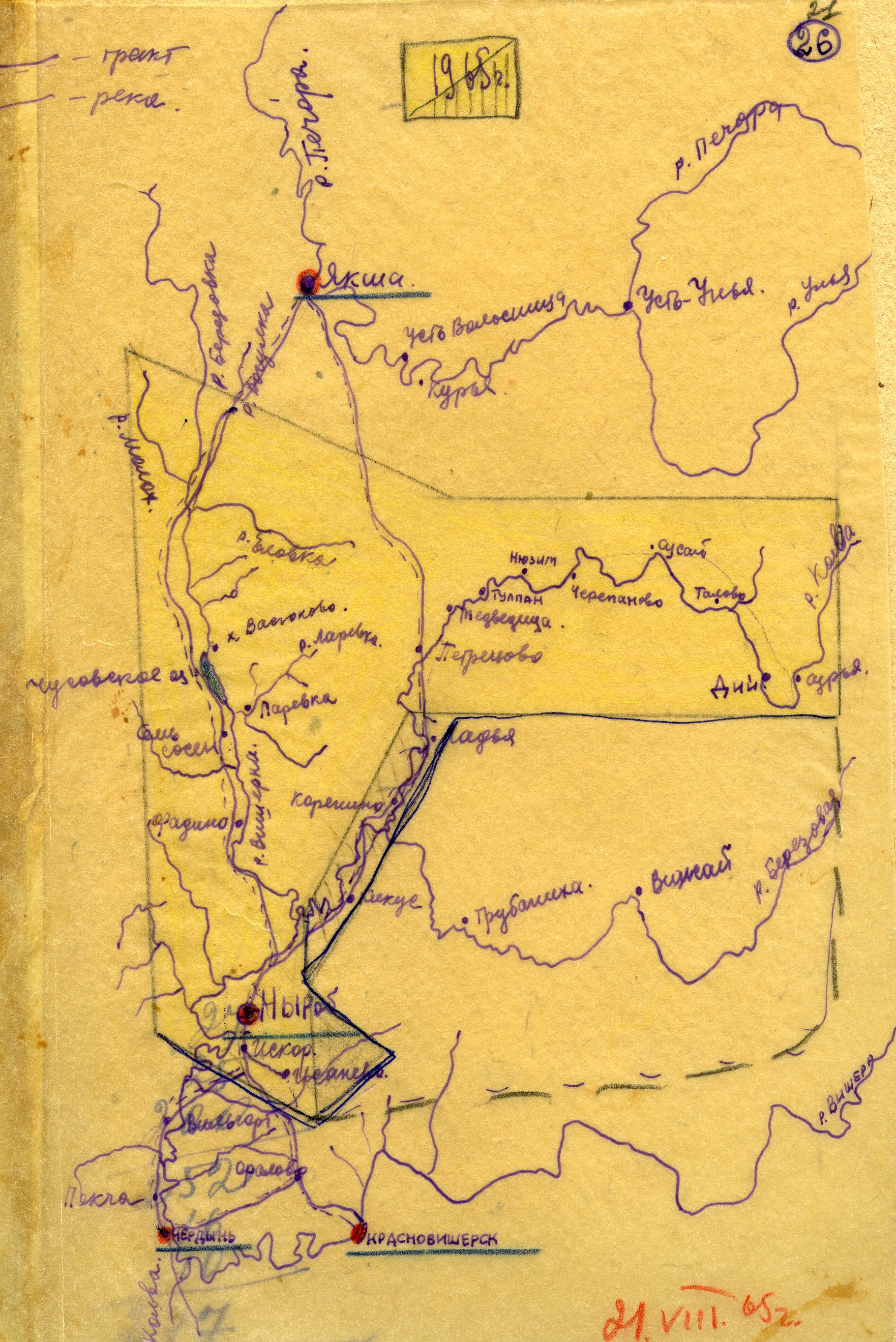

Карта поездки Г.Н. Чагина по Колве. 1965 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.1. Д.401. Л.21.

География: населенные пункты, расположенные по рекам Колва

Информаторы:

Путь Георгия Николаевича Чагина, тогда еще студента 4-го курса исторического факультета ПГУ, по Колве начался 3 августа 1965 года с деревни Русиново. Туда Чагина доставил самолет, а от места посадки до деревни, расположенной за Колвой, из-за сломанного моста пришлось добираться на лодке.

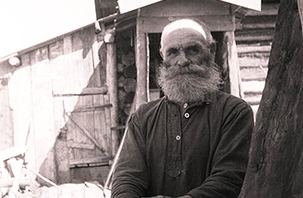

Из деревни Русиново Георгий Николаевич направился в деревню Петрецово, по пути встретив бабушку с внуком и продолжив путь вместе с ними. Их путь пролегал через тропинку на болоте, а после по тракту. «Деревня стоит на крутой горе, дома построены вдоль реки и по поперечной улице», – писал у себя в дневнике Г. Н. Чагин, здесь же им было опрошено 5 человек.

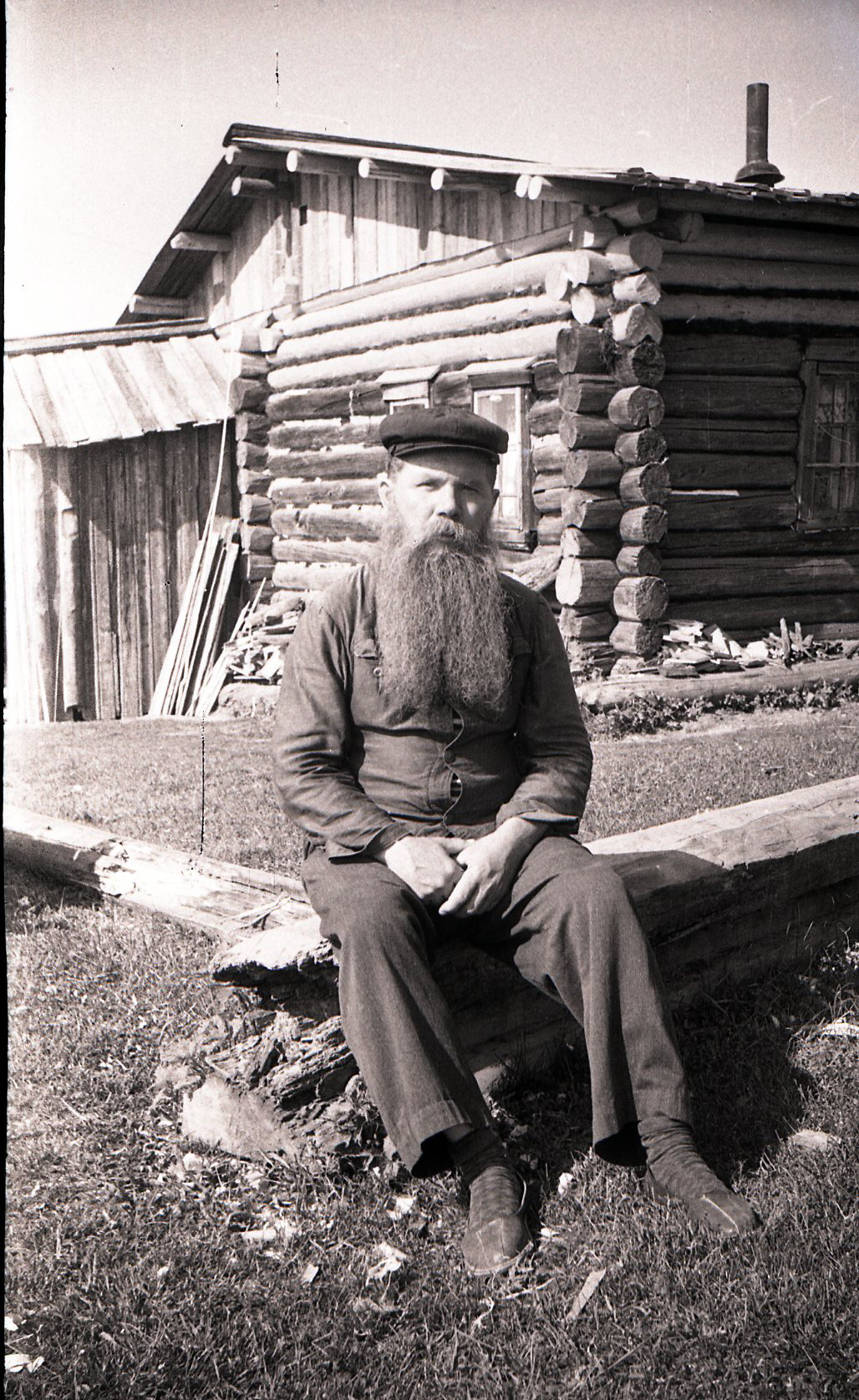

Житель деревни Петрецово. 1965 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.3. Д.11. Л.4.

Вид на Колву с окраины деревни Петрецово. 1965 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.3. Д.17.

5 августа Георгий Николаевич направился в деревню Медведица, где удалось поговорить с двумя стариками, после чего он ушел в село Тулпан. В деревне Г. Н. Чагин отметил большое количество охлупней и коньков. После Медведицы Георгий Николаевич отправился в Тулпан, где опросил двух бабушек и одного старика, а после переночевал у своего двоюродного брата Николая Подосенова.

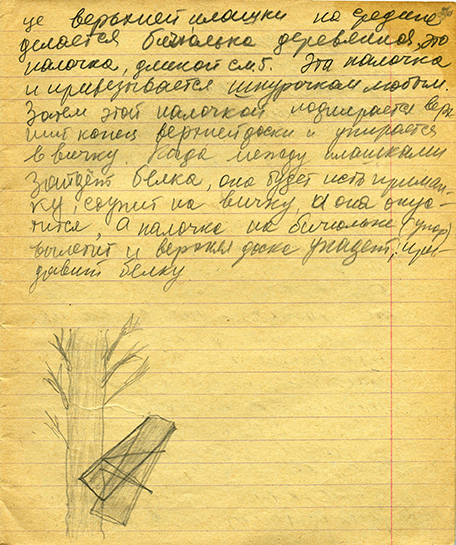

6 августа Г. Н. Чагин разговаривал Савелием Ульяновичем Русиновым, местным жителем, который на тот момент работал в колхозе и подрабатывал на лесозаготовках. От него же Георгий Николаевич получил деревянную чашечку и берестяную солонку. По словам Савелия Ульяновича, лес заготовляли с ноября по март по реке Тулпан и его притоку Вады́ваш, по рекам Селейка, Аныль, Во́йвож. Уходили от села на 25-30 км. По весне, в апреле месяце, бревна гнали по притокам до Колвы, где уже сооружались гавани «чтобы лес не убежал» и строились плоты, куда входило по 150 деревьев. Дальше по пути, после впадения реки Березовой в Колву, 2 плота связывались вместе, а ниже реки Вишерки связывали уже 3–4 плота и так продолжали гнать до Рябинино, где дерево сдавалось десятнику. За дерево можно было получить деньги, муку или продукты. На сплав до Рябинино уходило 3–4 дня, обратно возвращались пешком за 3 дня. По возвращению домой отдыхали всего день, а после приступали к своим делам – «почикивали огород, заготовляли дрова, садили в огороде». К Петрову дню (12 июля) надо было закончить все дела по дому и огороду и выходить на покос, проходивший с июля по август. В сентябре занимались уборкой хлеба, женщины начинали молотить хлеб цепями, поскольку молотилок не было. «Все ведь делали руками – жали, косили, молотили», – делился местный житель. В это же время мужчины уходили на 2-3 недели на охоту за рябчиками, в октябре – за белкой. Больше всего охотились ружьем, а ловушками (плашка, слопец) почти не пользовались. Уходили от деревни далеко – на 50–120 верст.

Ловушка-плашка. Рисунок Г.Н. Чагин. 1965 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.1. Д.401. Л.26.

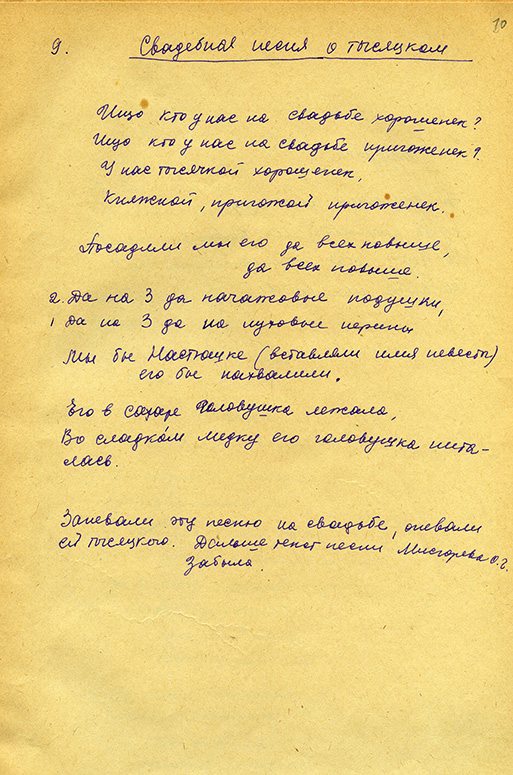

Здесь же Георгий Николаевич 2 часа уговаривал местную жительницу Натасью Воложанинову спеть песни, но она отказалась, сославшись на то, что «все забыла». Тем не менее, несколько позже в доме «старичка Мисюрева», Акулина Григорьевна спела ему 5 песен и пообещала спеть еще.

Свадебная песня о тысяцком, исполненная Акулиной Григорьевной Мисюревой. Запись Г.Н. Чагина. 1965 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.1. Д.401. Л.10.

7 августа во время сборов в деревню Черепаново Г. Н. Чагин встретил своих будущих попутчиков, с которыми ему довелось разделить часть своего путешествия по Колве – заместителя главного врача Чердынской больницы Анатолия Ивановича и девушку из санэпидестанции города Чердынь. Здесь же Георгий Николаевич сделал интересное открытие: «Колвинская лодка отличается от лодок на реке Вишерке. Они у́же и длиннее, только 2 набойные доски, и то верхняя доска выставляется только на 10 см».

Свое путешествие до деревни Г. Н. Чагин описывал так: «По берегам Колвы с обоих сторон луга. Правый берег выше, чем левый. Течение Колвы быстрое, говорят, что есть перекаты, но сейчас вода большая и перекаты не заметны. Не доезжая деревни Нюзим км 2–3 левый берег становится выше, чем правый. На левом берегу у деревни Нюзим, к низу от деревни, имеются высокие возвышенности, заросшие лесом. Кое-где видны береговые обвалы. На берегу деревни Нюзим мы остановились, вышли на берег, немного отдохнули, постояли и поехали дальше. Вот находилась деревня Тиминская. Оба берега реки Колвы высокие, течение очень быстрое, чувствуется, что уже это горный Урал. На лугу женщины и 2–3 мужчин гребли сено».

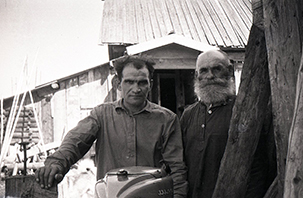

По прибытию в Черепаново у Г. Н. Чагина состоялся разговор с жителями деревни: братьями Давидом и Николаем Венедиктовичами Мисюревыми, а также Андреем Егоровичем Мисюревым.

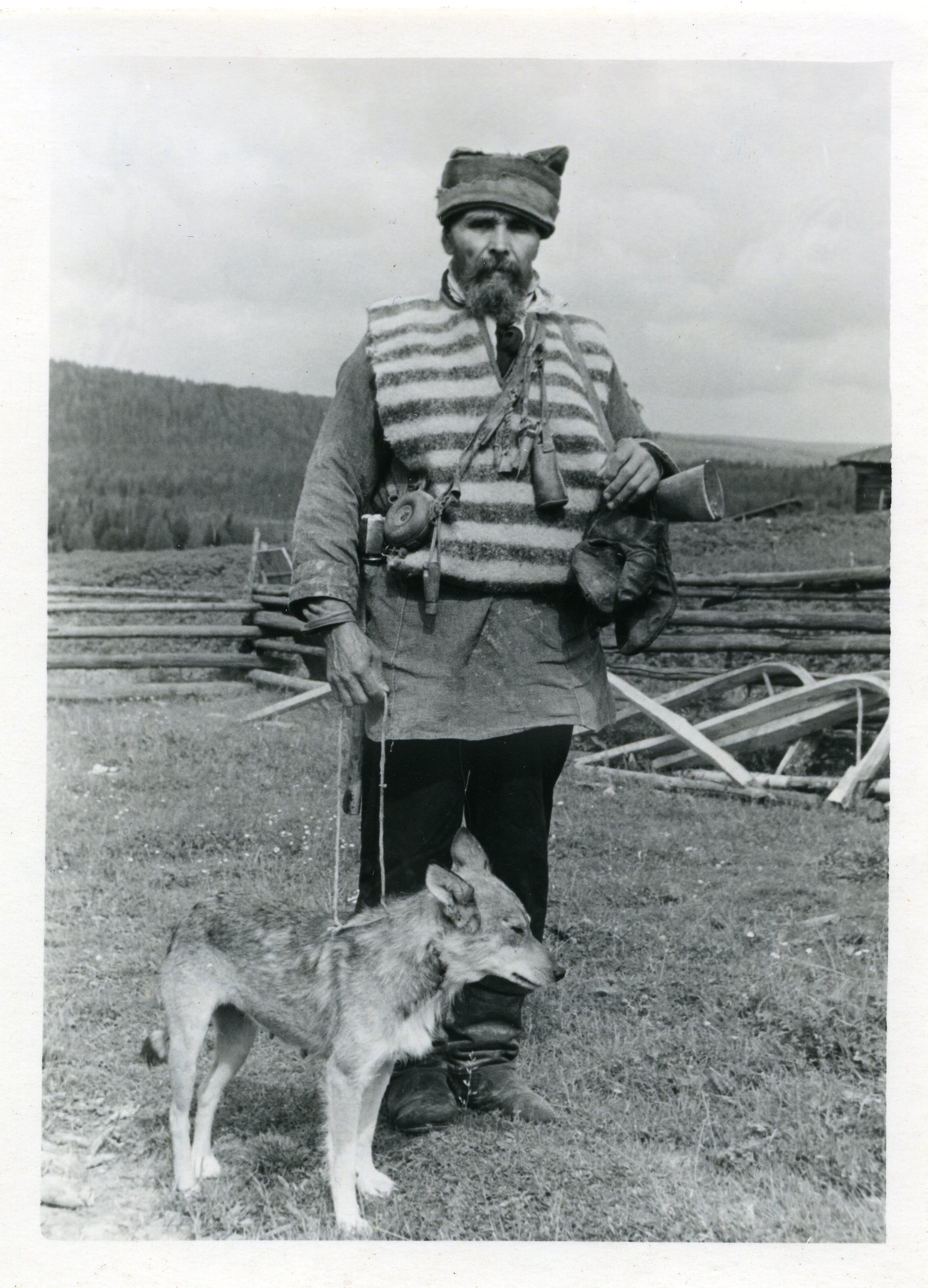

Андрей Егорович поделился, что при охоте он использовал ружье и самодельные сетки из ниток, которыми ловили соболя и куницу. Размер сетки отличался в зависимости от места охоты: для нашей стороны Урала длина сетки составляла 50 метров, для Зауралья – 90 метров, поскольку там соболь «несмиреный», как выразился охотник. За зиму удавалось достать до 10 куниц и соболей.

Житель деревни Черепаново Андрей Егорович Мисюрев в полном традиционном охотничьем снаряжении со своей собакой. 1957 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.2. Д.582.

«На охоту уходили далеко: на нашей стороне 70–80 верст [75–85 км], за Урал – 100 верст [106 км]. При этом в местах, где охота проходила наиболее продуктивно, летом строились охотничьи избушки. Внутри избушки из глины делалась печка без трубы (дым использовался для сушки стен), пола не было, крышу делали из драницы, а нары – из хвойного леса. К избушке также проделывали тропки для того, чтобы подходить к ней с нартами. Уходили на охоту когда снега не было, так как завозить продукты можно на волоках. Там охотились до снегу большого, до Николиного дня и приходили домой. Жили дома до одного месяца, тут идут праздники, мы их отметили – второй раз уходили в начале января до конца зимы, пока речки и снег не потают. В деревне Паршаковой принимал приёмщик. К нему привозили пушнину другие охотники с верхов. За сезон доставал 30–40 белок, 15 соболей. Приёмщик был из Чердынских. Василий Абрамович Антонов из села Искору. Раньше принимали лучше, принимали безо всякого браку», – рассказывал местный житель.

Георгий Николаевич в своем дневнике отзывался об Андрее Егоровиче очень тепло: «Какой хороший старичок, хоть месяц с ним беседуй, всё будет говорить, об охоте, своей жизни, походах за Урал, о северных краях, о верховьях реки Колвы».

На следующий день, 8 августа, Чагин писал: «Я проснулся и встал в 8 часов. Сразу за мной встал и А. И. [Анатолий Иванович, заместитель главного врача Чердынской больницы, с которым он встретился в Тулпане]. В 9 часов утра мы выехали из деревни Черепаново в деревню Талово. Хорошо, что мне в попутчики попали медики, а то бы я никуда не подался. И вот я в пути, сижу и пишу дневник. Как далеко забрался я в северные края. Да, всё надо обойти и объехать. Жаль, что у меня так мало времени на поездку остается».

9 августа, прямо на берегу деревни Талово, юному исследователю удалось опросить двух стариков, после чего он направился обедать к Андрею Федоровичу Собянину, а у Анисьи Павловны Собяниной за 6 рублей купил расписные испотки (шерстяные рукавицы).

Вернуться из Талова в Тулпан оказалось сложнее. Сначала местный бригадир отказался отправлять Георгия Николаевича и его друзей-врачей, за неимением мотористов, но на помощь пришел муж Нади, местного фельдшера, он согласился довезти их до деревни Черепаново. В деревне председатель сельсовета отправил своего сына довезти путешественников до Тулпана, однако добраться получилось только до деревни Тиминой. «Вот мы и оказались у разбитого корыта», – констатировал Г. Н. Чагин в своем дневнике. Пока спутники Георгия Николаевича отправились договариваться о другой лодке, сам он успел опросить Терентия Мартемяновича Собянина. «Так мы и плывём. От Талово до Сусая – 25 км, от Сусая до Черепаново – 35 км, от Черепаново до Тулпана – 36 км. Всего: 96 км. За 9/VIII-65 г.», – продолжал в своем дневнике исследователь.

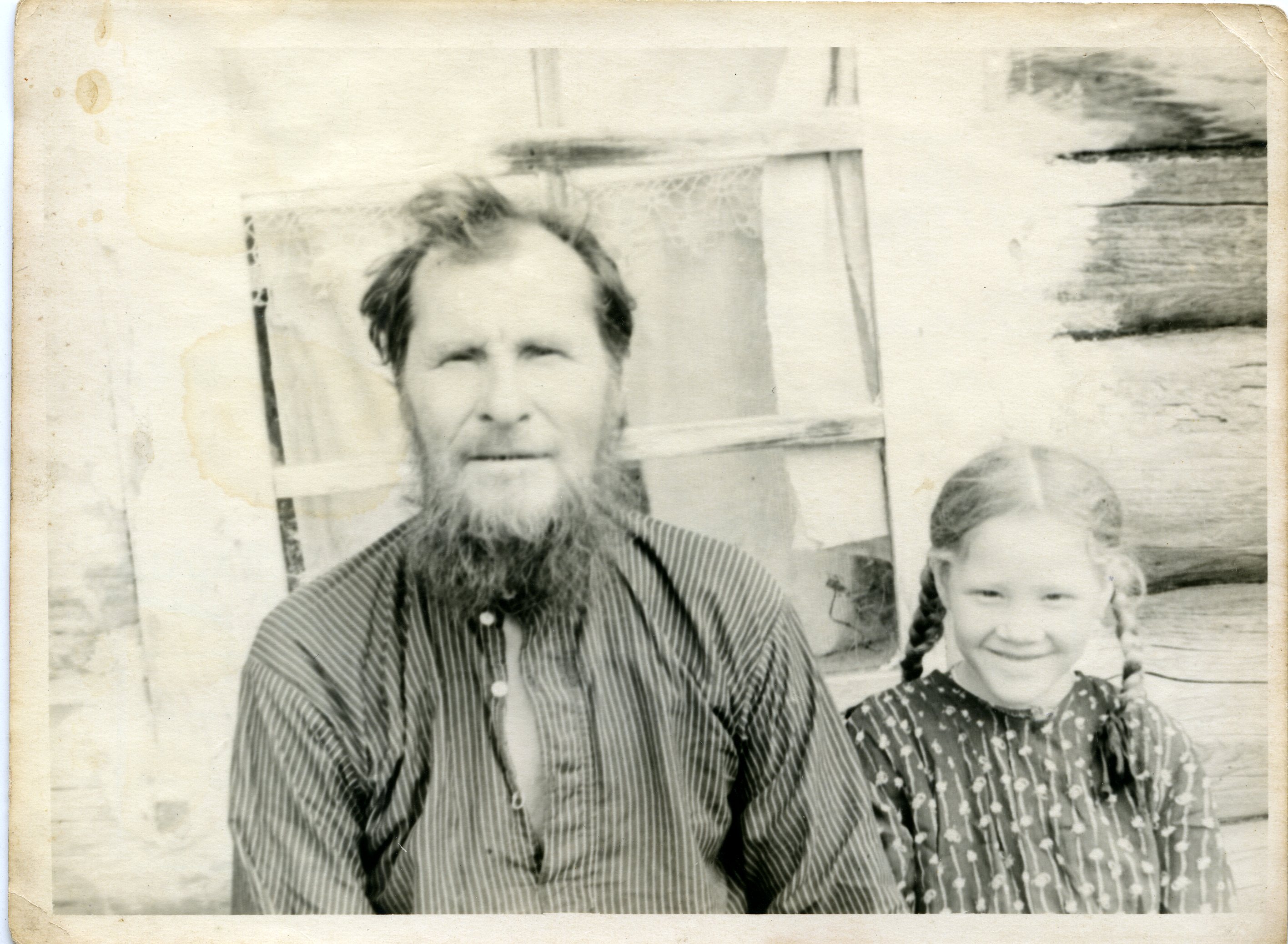

Жители деревни Тулпан А.М. Собянин со своей дочерью А.А. Собяниной. 1954 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.2. Д.581.

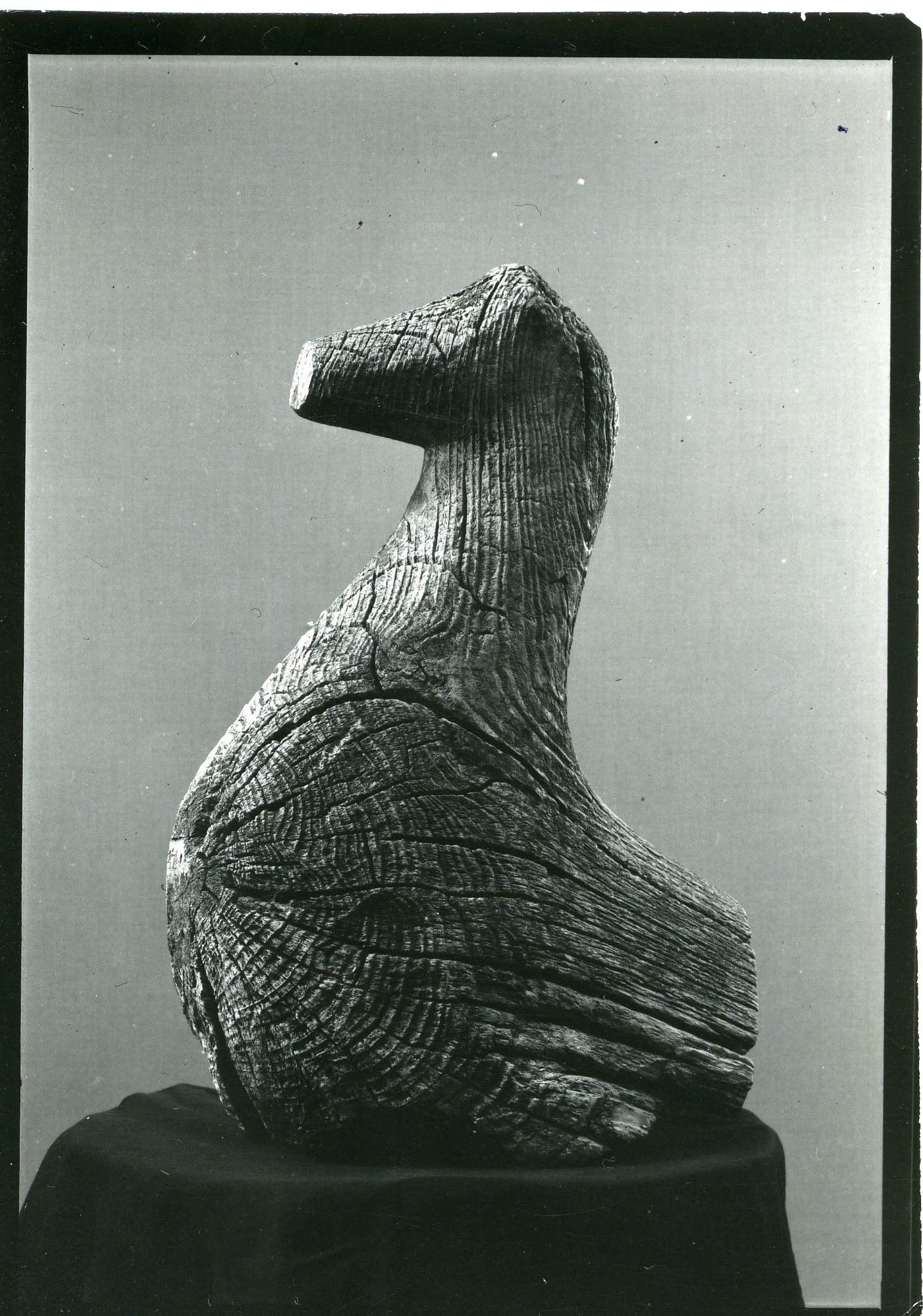

10 августа Георгий Николаевич был вынужден попрощаться со своими спутниками: «Врачи, мои друзья, поехали дальше вниз, а я остался, очень жаль было мне с ними расставаться, но нужно». В Тулпане Чагин вновь посетил двоюродного брата, Николая Подосенова, а также бабушку в доме Мисюрева, которая в прошлый визит обещала спеть еще песен. Также Георгий Николаевич сходил в деревню Медведицу, в которой купил конёк, привезенный им в Пермский областной краеведческий музей, у местной жительницы Клавдии Федоровны Плотниковой.

Конёк-охлупня, приобретенный Г.Н. Чагиным в деревне Медведица К.Ф. Плотниковой и привезенный в Пермский областной краеведческий музей. 1965 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.2. Д.180.

11 августа Георгий Николаевич на лодке отправился в Русиново и тем же вечером уже был в Ныробе, в пути на самолет. «Так завершилась поездка по Колве», – заключил студент 4-го курса и будущий профессор Георгий Николаевич Чагин.

Г.Н. Чагин после возвращения из поездки по Колве в поселке Ныроб. 1965 г.

ГАПК. Ф.р-2485. Оп.2. Д.175.

Интересные слова!

Заморозчики – ямщики, которые везли товары купцов.

Коёк (пермяцкий язык) – охотничий посох с железным наконечником на одном конце и с лопаткой для разгребания снега на другом.

Пла́шка – ловушка на белку.

Ску́тки – чулки из овечьей шерсти.

Слопе́ц – охотничий капкан, ловушка для лесных птиц и мелких зверей.

У́леди – кожаная обувь.

Кро́шни – заплечные охотничьи носилки с лямками из изогнутых черемуховых дуг, к которым привязывался охотничий рюкзак.

При подготовке текста были использованы:

- Документы экспедиции по реке Колве Чердынского района: полевой журнал № 6, фольклор жителей Колвы Чердынского района (песни, записанные у Мисгоревой О. Г. в с. Тулпан; частушки, записанные у Пономаревой Е. Т. в п. Бани; частушки, записанные у Собяниной К. Е. в пос. Бани; песня, записанная Зыряновым И. у сестер Дьяковой П. В. и Носовой А.В. в д. Томиловой). Рукописные экземпляры // ГАПК. Ф. р-2485. Оп. 1. Д. 401.

- Дневник Чагина Г.Н. Рукописный экземпляр // ГАПК. Ф. р-2485. Оп. 1. Д. 35.

Другие экспедиции